翻訳ツール導入前に知っておくべき翻訳支援ツール(CAT)と翻訳管理システム(TMS)の違い

「翻訳支援(CAT:Computer Assisted Translation) ツール」とは、翻訳メモリや用語集を使って翻訳業務を効率化するためのツールです。一方、「翻訳管理システム(TMS:Translation Management System) 」とは、こうした翻訳支援ツールの機能に加えて、プロジェクトの進行や翻訳者を管理する機能を併せ持つプラットフォームを指します。

ある程度の分量がある文書やコンテンツを翻訳する場合、効率化を図りながら品質も確保できるこうしたツールは非常に有用です。ただし、翻訳支援ツールと翻訳管理システムでは、使用目的はもちろん、導入の手順や効果も異なるため、用途に合わせて選ぶことが重要になります。そこで本記事では、それぞれの違いと、メリット・デメリットについて解説してみたいと思います。

目次[非表示]

- 1.翻訳支援ツールとは

- 1.1.翻訳支援ツールが作られた背景

- 1.2.翻訳支援ツールの主な機能

- 1.3.翻訳支援ツールのメリット・デメリット

- 2.翻訳管理システムとは

- 2.1.翻訳管理システムが作られた背景

- 2.2.翻訳管理システムの主な機能

- 2.3.翻訳管理システムのメリット・デメリット

- 3.翻訳支援ツールと翻訳管理システムどちらを選ぶべき?

- 4.TMSを初めて導入する際にXTMを選ぶ理由

翻訳支援ツールとは

まずは翻訳支援ツールから見ていきましょう。

翻訳支援ツールはCATツールとも呼ばれます。CATはComputer Assisted Translationの頭文字をとったもので、「コンピュータに支援された翻訳」を意味します。CATツールは文字どおり、コンピュータのさまざまな機能を活用して翻訳の効率や品質を改善するためのツールです。

ここでは、翻訳支援ツールについて、作られた背景・機能・効果の3つの角度から説明していきます。

翻訳支援ツールが作られた背景

翻訳支援ツールが作られるようになったのは、今から40年ほど前です。その後1990年代になってから、翻訳支援ツールの草分け的存在であるTradosにより、商用利用が一気に広まっていきました。当初は定型表現や繰り返しの多いマニュアルの翻訳用に使われていたものの、次第に業種・分野を問わずに使用されるようになりました。

翻訳支援ツールの主な機能

翻訳支援ツールのメインとなる機能は、翻訳メモリ・用語集・機械翻訳・品質管理の4つです。

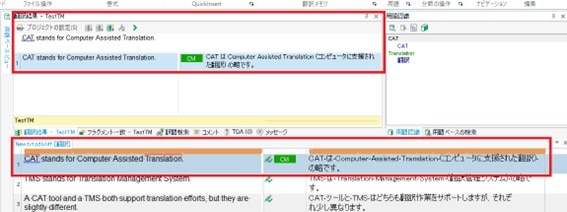

・翻訳メモリ

翻訳メモリ(TM:Translation Memory)は、過去の翻訳を1文ずつ、原文と訳文の対にしてデータベース化したものです。新しく翻訳を行う場合、翻訳メモリ内に再利用できるデータがあれば、ツール上に参考訳として表示されます。下図の例では、完全一致する原文がメモリにあることがわかります。

【翻訳メモリ使用例 (Trados) 】

また翻訳支援ツールには、原文と翻訳メモリ内のデータとの相違を数値化する機能もあります。この機能を「解析」といいますが、解析によって、どれだけ翻訳メモリが再利用できるかを事前に確認できます。

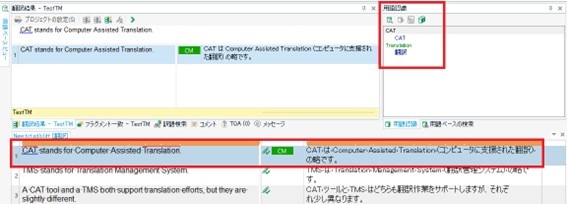

・用語集

翻訳を行う際は社内用語など通常の辞書にはない用語の取り決めがありますが、これをデータベースにしたものを一般的に「用語集」と呼びます。翻訳に使用する用語集では、翻訳メモリと同様に、元の用語とその訳語が対として登録されています。翻訳支援ツール上で翻訳を行う際、原文中に用語集に登録されている単語があると、ツールが注意喚起をしてくれます。下図の例では、該当する用語が赤線で示されています。

【用語集使用例 (Trados)】

Excel形式の用語集をお持ちの場合は、翻訳支援ツールにインポートして活用できます。

・機械翻訳

機械翻訳(MT:Machine Translation)は、近年目覚ましく発展している技術で、人が翻訳する代わりに機械(翻訳エンジン)が自動的に翻訳を行います。品質の向上に伴い、機械翻訳の活用も一般的になりました。

機械翻訳は翻訳支援ツールそのものの機能というよりもツールに連携して使用されるため、前述の3つの機能に比べると付加的な要素であり、基本的には機械翻訳エンジンの提供元との契約が別途必要となります。

また、ツールによって対応している機械翻訳エンジンは異なるため、使用したいMTエンジンがある場合は、翻訳支援ツールの導入前にチェックしておきましょう。

一般的にはGoogleやMicrosoftといったエンジンがよく知られており、多くのツールが対応しています。また、川村インターナショナルでも、「みんなの自動翻訳@KI(商用版)」という国産の機械翻訳エンジンをご提供しており、標準的な翻訳支援ツールと連携してご利用いただけます。

・品質管理

翻訳支援ツールの多くは、高性能な品質管理機能を備えています。

用語集にある用語を使用していない、原文と数字が違う、訳語に不整合がある、といったミスを見つけてくれるので、特に人が見落としやすいケアレスミスを防止できる便利な機能と言えます。

もちろん、翻訳の解釈の誤りや不自然な言い回しといった、人でなければ分からないような間違いは検知できませんが、機械的に判断できるミスの特定はツールに任せることで、人にしかできない高度なチェックに労力や時間を注ぐことができます。

翻訳支援ツールのメリット・デメリット

翻訳支援ツールの機能を活用すれば、翻訳の効率化と品質向上が可能になります。翻訳する原稿に適合した翻訳メモリを使えば、翻訳の労力を大幅に減らせるでしょう。ただ、実はこの点がデメリットにもつながっています。翻訳メモリはつまり、過去に作成した訳文を再利用するためのものです。ただし、たとえばマーケティング分野の文書などは、原文が同じでも文脈によって表現を変えなければ不自然になってしまうことも多く、また、メモリが古ければ、用語などが変わってしまっていて、後から大幅な修正が必要になることもあります。

翻訳メモリを使用する場合は、前述の「解析」に基づいて工数や納期を判断することになりますが、メモリの質が低いことが後でわかった場合、余分な工数や納期遅れが発生する可能性があります。こうしたリスクを理解した上で、対策をとりながら利用することが必要になります。

また、翻訳支援ツールは、あくまでも翻訳業務のみを効率化するツールのため、たとえば、翻訳者から納品されたファイルを別の担当者が校正する場合、プロジェクトマネージャがこのファイルを翻訳者から受け取って校正担当者に渡すという手間が発生します。プロジェクトそのものの進行は翻訳支援ツールの外で管理する必要があり、この点が、翻訳管理システムとは大きく異なります。逆に言えば、翻訳支援ツールは単独で利用できるため、個人翻訳者でも独自に導入できるほか、インターネット環境がなくても機能するといった点はメリットともいえるでしょう。

翻訳管理システムとは

次に翻訳管理システムについて見ていきましょう。

翻訳管理システムが作られた背景

高性能な翻訳管理システムが作られるようになったのは、インターネット通信環境が整備されていった2000年代からです。新たなツールが開発されたというより、それまでの翻訳支援ツールが翻訳管理システムに進化したともいえるでしょう。

大規模な翻訳プロジェクトの場合、多数のファイルの管理はもちろん、複数の翻訳者や校正担当者が関わることになるため、担当者と進捗の管理も必要となります。インターネットがない時代はデスクトップ型のツールを使わざるを得なかったため、こういった管理機能を装備できませんでした。ところが、サーバー上で翻訳メモリが管理できるようになってからは、リアルタイムに翻訳メモリを複数の翻訳者間で共有することができるようになりました。

そしてさらに通信の高速化が進み、クラウド型のプラットフォームを通じてより複雑なプロジェクトの管理が可能になったのです。

翻訳管理システムの主な機能

翻訳管理システムの主な機能は、プロジェクトの一元管理・言語資産の一元管理・外部プログラムとの連携です。

・プロジェクトの一元管理

翻訳管理システムにより、翻訳・校正・ネイティブチェックといった各プロセスの進捗を確認できます。進捗に遅れがあれば担当者を追加するなどの対策ができるので、リスクを予見しながらプロジェクトを進行させることができます。また翻訳のプロセスが終了したら自動的に校正担当者にメッセージが送られる、といったワークフロー自動化機能も実装しており、プロジェクトマネージャ側の手間を削減する効果もあります。

・言語資産の一元管理

従来は作業者ごとに翻訳メモリ・用語集を保有していたので、訳や用語のばらつきにつながっていました。翻訳管理システムにより、これらの言語資産をプラットフォーム上で一元的に管理できるようになります。翻訳プロジェクトに関わる全員が常に最新の翻訳メモリ・用語集を共有できるので、品質向上につながります。

・外部プログラムとの連携

翻訳管理システムは、APIを使用し外部システムと連携させることができます。

これらの機能に翻訳支援ツールの機能を併せ持った翻訳管理システムの代表的なものが「XTM」(https://xtm.cloud/ja/)です。こちらについては後で詳しくご説明します。

また、翻訳管理システムと呼ばれるもののなかには、翻訳支援ツール機能を持たず、翻訳プロジェクトの管理に特化したものもあります。たとえば、「XTRF」(https://xtm.cloud/xtrf/)は、社内の財務システムや外注者管理システムも搭載している大掛かりな翻訳管理システムです。業務全体の効率化に役立ち、翻訳支援ツールと連携させることもできます。

翻訳管理システムのメリット・デメリット

翻訳管理システムは地理的に離れた作業者や既存のシステムをつなぎ合わせ、翻訳を最大限に効率化できるプラットフォームといえるでしょう。ネット環境が整備された現在において、大規模な翻訳プロジェクトを進めるのであれば、必需品と言えます。

「Global Translation Management Systems Market」というリサーチによると、翻訳管理システムのマーケットは2024年の22億ドルから2030年には57億ドルになると予測され、毎年17.2%の成長率が見込まれているとのことです。*

ただしデメリットがないわけではありません。なんといっても、導入が大変です。TMSはプロジェクトに関わる全員が使用しなければ効果が出にくいため、関係者ひとりひとりにツール操作を習得してもらわなければなりません。また、ツール導入により既存の社内フローの見直しも必要になるでしょう。コストの面でも、ツールによっては最初に大きな投資を要することもあります。

こういった労力・コストが社内で受け入れられるよう導入を進めるのは面倒ですが、導入に成功すれば、それに見合う効果は十分に得られます。

翻訳支援ツールと翻訳管理システムどちらを選ぶべき?

以上、翻訳支援ツールと翻訳管理システムを紹介してきましたが、機能をまとめると次のとおりです。

翻訳支援ツール |

翻訳管理システム |

|

翻訳メモリ |

〇 |

〇 |

用語集 |

〇 |

〇 |

機械翻訳 |

〇 |

〇 |

品質管理 |

〇 |

〇 |

プロジェクト一元管理 |

〇 |

|

言語資産一元管理 |

〇 |

|

外部連携 |

〇 |

インターネットが使用できない場合や翻訳者がひとりの場合であれば翻訳支援ツールを単体で使ったほうが良いでしょう。

複数の翻訳者に依頼する場合には、翻訳管理システムをお勧めします。管理を一元化でき、大きな効率化が可能です。

TMSを初めて導入する際にXTMを選ぶ理由

最後に、翻訳管理システムを手軽に導入したいとお考えの方に、XTMをご紹介します。

XTMは英国XTM社の提供するプラットフォームで、上記に上げた翻訳管理システムの機能をすべて備えており、さらに次のようなメリットがあります。

1.翻訳プロセスの効率化によるスピードアップ

最先端のテクノロジーとAIを駆使することで、これまでより翻訳作業にかかる時間が効率化され短縮できます。その結果、より安く、より早くコンテンツを世に出すことが可能になります。

2.翻訳プロセスのオートメーション化

事前にワークフローを設定することで、翻訳プロセスをオートメーション化(自動化)することが可能です。

3.翻訳コストの削減

翻訳作業をより効率的に行うことで、全体的なコストの削減が可能です。

4. 翻訳資産や翻訳プロセスの容易なコントロール

翻訳資産の蓄積や翻訳プロセスの設定を一つのプラットフォームで行うことで、それらを可視化され、効率的に運用することができます。

5.各種ツールと連携するための豊富なコネクター

現在ではドキュメントの作成やウェブサイトの管理、マーケティングのためのシステムやツールが数多く存在しています。こうしたコンテンツ管理システム(CMS:Content Management Systems)やマーケティングオートメーションツールなどのコンテンツを翻訳する場合、そのままでは効率的に処理することができません。コンテンツを翻訳するプロセスをスムーズに自動化するためにシステムに設定するプラグインのことを「コネクター」と呼びますが、XTMには多数のコネクターが準備されています。

XTMの導入をお考えであれば、まずはお問い合わせください。川村インターナショナルは英国XTM社の正規リセラー「株式会社翻訳テクノロジー」 と販売代理店契約を結んでおります。 また、ツール単体だけでなく、翻訳のワークフロー全体を踏まえてご提案をいたします。

-

参考:

Global Translation Management Systems Market:

https://xtm.cloud/ja/xtm-cloud/

https://xtm.cloud/ja/xtm-connect/

関連記事