【memoQ/Trados】過去の翻訳を活用して翻訳を効率アップ!翻訳メモリの作成方法と導入のメリット

多言語展開が必要とされる現代のビジネスでは、翻訳業務の効率化と品質管理の両立が大きな課題となっています。その解決の鍵の一つを握っているのは「翻訳メモリ(Translation Memory、TM)」の導入と言えるでしょう。

今回は翻訳メモリを導入するメリット、memoQとTradosという2大翻訳支援ツール(CATツール)における既存のファイルから翻訳メモリを作成する方法とそれぞれの特徴をご紹介します。(2025年9月時点)

目次[非表示]

翻訳メモリとは?導入による3つのメリット

翻訳メモリ(TM)とは、過去に翻訳した原文と訳文のペア(対訳)を一つのファイルとして保存し、新たなファイルで類似する文章が再び出てきた際に再利用する仕組みです。翻訳メモリは「.sdltm」(Trados Studioで使用)と「.tmx」(memoQで使用、異なる翻訳支援ツール間でも利用可能)が最も一般的なファイル形式です。

■翻訳メモリの導入による主なメリット:

・翻訳スピードの向上:重複箇所の再翻訳を省略

・品質の一貫性:表現や用語の統一が可能

・コスト削減:再利用によって翻訳作業量そのものを削減

翻訳メモリと用語集の違い

翻訳メモリと一緒に用語集(Termbase、TB、Glossary)もよく取り上げられますが、その違いが把握されていないことがあります。主な違いをリストアップしますので、ぜひ必要に応じて使い分けてみてください。

| 翻訳メモリ | 用語集 |

登録単位 | セグメント、文章 | 単語 |

目的 | 翻訳の効率化、品質向上、コスト削減 | (単語の)翻訳の統一性 |

使用例 | 改定対象のファイル | 製品名、専門用語 |

他にも、翻訳支援ツールで翻訳が用語集と異なる場合にエラーが出るようにするなど、使用できる設定も翻訳メモリと違います。

memoQとTradosの翻訳メモリ作成と特徴

一つのExcelファイルに対訳が既に列に分けて並べてある場合はファイルを簡単に翻訳メモリに変換することはできますが、今回はWord、PDF、InDesignなどのファイルが二つあった場合にどのように翻訳メモリを作成できるかを簡単に説明します。

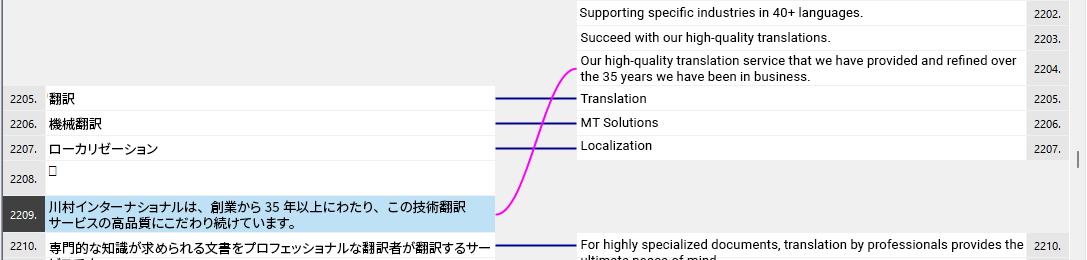

memoQでの既存ファイルからの翻訳メモリ作成

memoQは「ライブ文書」という独自の機能で、既存ファイルからの翻訳メモリを柔軟に作成できます。

● 基本ステップ:

1. 新規プロジェクトまたはライブ文書コーパスを作成

2. 原文ファイルと訳文ファイルをペアでインポート

3. 自動アラインメント を実行(自動で対訳が対応付けられ、日英ペアで整列させること)

4. 必要に応じてペアを手動修正

5. 翻訳メモリに登録、またはライブ文書としてそのまま参照利用

※memoQのアラインメント画面

※memoQのアラインメント画面

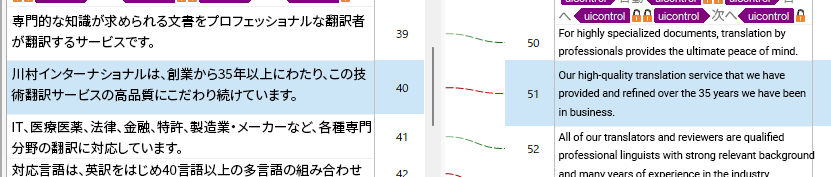

Tradosでの既存ファイルからの翻訳メモリ作成

Tradosには整合ツールが搭載されており、過去の翻訳ファイルを使用して高精度な翻訳メモリを作成できます。

● 基本ステップ:

1. 「文書の整合」機能で原文・訳文ファイルを指定

2. 自動アラインメントを実行

3. 各文の対応を手動で確認・修正(ドラッグ操作)

4. 完了後、翻訳メモリに保存(.sdltmまたは.sdlxliff形式)

※Tradosのアラインメント画面。リンクされたセグメントが異なる番号でも隣り合わせで表示

※Tradosのアラインメント画面。リンクされたセグメントが異なる番号でも隣り合わせで表示

使うべきはmemoQ?Trados?

memoQとTradosはどちらも翻訳メモリは作成可能ですが、それぞれ異なる強みがあります。

レイアウトが複雑(例:表が含まれている、レイアウト目的の改行が使われている、原文と訳文のレイアウトが異なる)な場合や翻訳メモリの作成中にセグメントの微調整、検証などの機能が使いたい場合は視認性が高く、直感的に操作できるTradosがおすすめです。

Tradosは機能が充実しているおかげで、原文と訳文の構造が複雑でも分かりやすい操作で柔軟にアラインメントしていくことが可能です。ただ、機能が充実している分、操作が重いことがあるので、ファイルが大きければ数ファイルに分けた方が作業がしやすいことがあります。

ファイルの構造が複雑ではない、かつ作業を簡単に済ませたい場合はmemoQの使用をおすすめします。

memoQは、機能を絞っているため、ファイルの構造が整っていればシンプルな操作でスピーディーに翻訳メモリを作ってしまうことが可能です。

翻訳メモリ作成はプロに任せるという選択肢も

社内に既存の翻訳ファイル(Word、Excel、PDFなど)はあっても、「どう翻訳メモリ化したらよいか分からない」「ツール操作に不安がある」といった企業も少なくありません。

当社では、memoQ・Tradosいずれの環境にも対応した翻訳メモリの作成支援サービスを提供しています。具体的には、

・既存ファイルからのアラインメント

・翻訳メモリへの変換・整備

・品質チェックと一貫性検証

などをすべてワンストップで対応可能です。

まとめ:翻訳資産を未来につなぐ第一歩として

翻訳メモリは一度作成すれば、長期的に活用可能な「翻訳の資産」となります。memoQやTradosといった翻訳支援ツールを活用することで、その資産を最大限活かすことができます。

特に、過去の翻訳文書が蓄積されている企業様にとっては、それを翻訳メモリ化するだけで今後の翻訳業務の効率・品質を大きく向上させることが可能です。

翻訳メモリの整備・作成に不安を感じている方、どこから着手すべきか迷っている方は、ぜひお問い合わせください。

川村インターナショナルの翻訳サービス

川村インターナショナルでは、AIや機械翻訳の活用、プロセスの自動化やデジタル化による翻訳業務効率化ソリューションをご提案します。翻訳支援ツールの導入を検討している、自社の翻訳資産を活用して機械翻訳エンジンをカスタマイズしたい、など翻訳業務の効率化をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事