かの有名な「ドン・キホーテ」を執筆したスペイン人作家のセルバンテスは、ポルトガル語を「甘美な言語」と評しました。

ユーラシア大陸の最西端に位置するポルトガルは日本から遠く離れており、現在の日本とポルトガルの政治や経済における結びつきは他の諸国に比べると小さいとされています。

しかし、日本史でも頻繁に出てくるように、歴史的に日本とポルトガルの結びつきは非常に強く、古いものです。そのため、中世から近代にかけて、ポルトガルが日本に及ぼした影響は非常に大きく、それは言語に関しても例外ではありません。

ポルトガル語は日本に最初に伝わり広がったヨーロッパ言語のひとつです。私たちの普段使っている単語の中には、古くから定着しているポルトガル語由来のものもあります。例えば、「パン」「かぼちゃ」、そして日本料理の代表でもある「てんぷら」もポルトガル語が語源となっています。

今回は、日本と結びつきの深い「甘美な言語」ポルトガル語について、紐解いていきます。

ポルトガル語を使う国といえば、ポルトガルはもちろんのことですが、次に思い浮かぶのはブラジルではないでしょうか。

ブラジルはポルトガル語を公用語としており、その人口も非常に多いです。そのため、ポルトガル語を母語とする総人口の約2.5億人のうち、約2億人はブラジル人で占められているとされています。

その他にも、かつてのポルトガルが行った植民地政策により、一部アフリカ諸国(ポルトガル語公用アフリカ諸国)やマカオでも、ポルトガル語は公用語として定められています。

このため、ポルトガル語は世界でも7番目に多くの話者人口*を有し、多言語翻訳においても欠かせない言語となっています。(*ウィキペディア)

ブラジルの隣国であるペルーやボリビアなど、南アメリカ大陸ではブラジルを除くほとんどの国々でスペイン語が公用語として定められています。それでは、なぜブラジルの公用語だけがポルトガル語なのでしょうか。

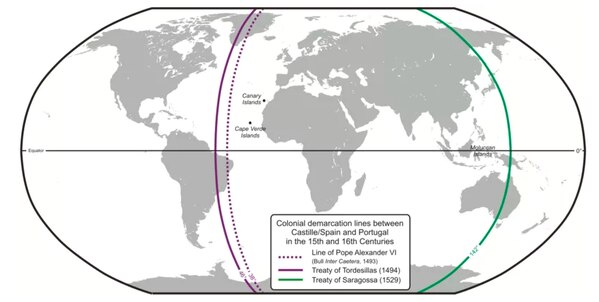

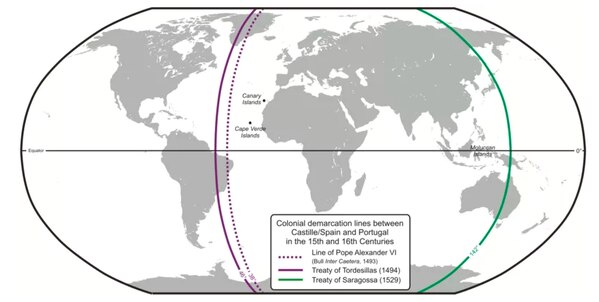

その理由は、はるか昔大航海時代にまで遡ります。15世紀、世界中に船団を送り出したスペインとポルトガルは「新大陸」における熾烈な覇権争いを繰り広げていました。この紛争を収めるために、1494年にスペインとポルトガル間でトルデシリャス条約が締結されました。この条約の中では、両国の領土の範囲が定められており、境界線のあるカーボベルテ諸島から西へ約2000kmの領域がスペイン領、東側がポルトガル領と定められました。

(Wikipediaより。紫がトルデシリャス条約の境界線)

条約の境界線を示す図を見て、ピンときた方もいるのではないでしょうか。

境界線がちょうど現在のブラジルにかかっており、一部が境界線の東側にあります。つまり、この条約によってブラジルの一部はポルトガル領と定められたのです。この条約が始まりとなり、南米大陸の中ではブラジルだけがポルトガル語を使うようになりました。

前項でも述べましたように、このような大航海時代に始まる植民地政策によって、かつてポルトガルが植民地として支配した地域や国々でポルトガル語は使われ続けています。

ちなみに、ご存知のとおり、植民地政策で及んだ影響は言語の面に留まらず、例えばマカオでは、日本から比較的近いアジアの国にして、ポルトガルの都市のような街並みを目にすることができます。

ポルトガル語がポルトガルとブラジルをはじめとする様々な国々で話されていることは分かりました。それでは、どの地域でも全く同じポルトガル語が使われているのでしょうか?

ポルトガル語にも、他の言語と同じように方言が存在します。大きく分けると「イベリアポルトガル語」と「ブラジルポルトガル語」が存在し、ポルトガルで話されている方言とブラジルで話されている方言で分けられます。

イベリアポルトガル語とブラジルポルトガル語では、発音や文法そして単語で異なる部分があります。口語でコミュニケーションを図ることはできますが、異なる部分もあるため、翻訳の際にはどの地域をターゲットにするのかを明確にし、それを翻訳会社に伝えたり、適切な翻訳者に依頼することが重要となります。

ちなみに、話者人口が多いこともあり、日本でポルトガル語を学ぶ場合、ブラジルポルトガル語になることが多いそうです。

ここまでポルトガル語のみに絞った話を展開してきましたが、視野を少し広くして、ポルトガルの隣国スペインで話されているスペイン語にも注目してみます。

ポルトガル語とスペイン語は共にラテン語を起源とする言語です。同じ起源をもち、さらに隣国となるので、似通った部分が多くあります。

ではどれだけ似ているのでしょうか?実際に例を見てみましょう。

英語:How are you?

スペイン語:¿Cómo estás?(コモエスタス)

ポルトガル語:Como vai(コモバエ)

いかがでしょうか?疑問詞の「How」が「Como」にあたり、フレーズとしても似たような表現が使われているのがわかります。

この他にも、よく似ている単語が多くあります。

【駅】

スペイン語:estación(エスタシオン)

ポルトガル語:estação(エスタサオン)

【3月】

スペイン語:marzo(マルソ)

ポルトガル語:março(マルソ)

また、つづりが同じでも、発音が違う単語もあります。

【交通】

スペイン語:transporte(トランスポルテ)

ポルトガル語:transporte(トランスポルチ)

このようにつづりや発音が同じ単語が多く、文法も似通っているので、ポルトガル語とスペイン語を話していても、お互い話していることを理解できることが多いそうです。例えば、ブラジルの放送では、スペイン語圏の演説などが字幕なしで放送されるそうです。母国語が話せることで、隣国のことばも理解できるなんてうらやましいですね。

さて、冒頭で述べたように、私たちが日常で使っている日本語の中にもポルトガル語の単語は多くあります。

ポルトガル語は大航海時代にアジアやアフリカへも広まりました。日本へは戦国時代にキリスト教と一緒に広まり、今でも多くのポルトガル語由来の単語が使われています。

例えば「合羽」「煙草」「歌留多」「ボタン」「襦袢」「パン」などがポルトガル語由来であるとされています。

ここでお気づきの方のいるかもしれませんが、ポルトガル語由来の外来語は、他の言語由来の単語と異なり漢字の表記があてられているケースが多いです。

これは英語やフランス語などの19世紀以降に流入した外来語と比べると、ポルトガル語は非常に早い段階(16世紀以降)から日本に流入しているからです。「合羽」「襦袢」など、外来語であるとは思いもしなかったものもあるのではないでしょうか。日本と、ポルトガル語のつながりの深さを感じることができますね。

いかがでしたでしょうか。

話者人口も多く、日本企業の進出も著しいブラジルでも話されるため、多言語翻訳の中でも比較的頻繁に発生するポルトガル語について、親しみを持っていただけたら嬉しいです。