翻訳会社の見積書:文字カウント編

翻訳会社の見積書:文字カウント編

文字のカウントって何が基準になるのでしょうか?多くの翻訳会社は、文字数ベースで翻訳料金を計算しています。例えば原文が日本語の場合はこのようにカウントします。

|

この文章を翻訳します。 ⇒11文字(日本語は句読点もカウントします) |

原文が英語の場合は以下のようなカウント基準になります。

| I translate this sentence. ⇒4ワード |

カウントの際は、一般的にはコンピューター支援翻訳(Computer Assisted Translation:CAT)ツールを使用して解析するか、MS-Wordの機能にある「文字カウント」を使用して、文字数(ワード数)を割り出します。

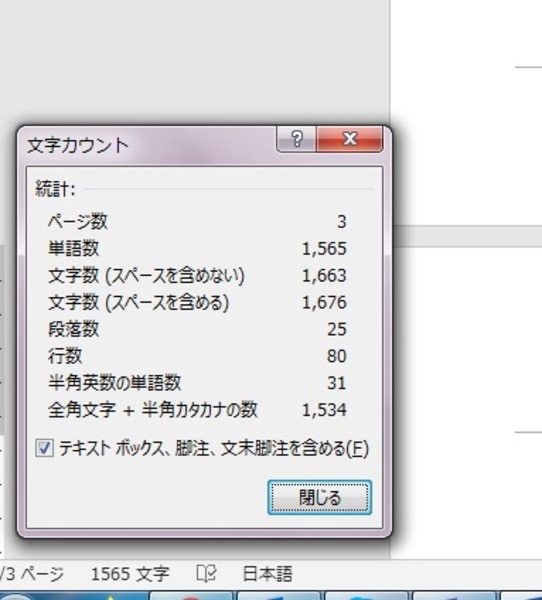

たとえば、Word 2017(※Wordのバージョンにより確認方法は異なります)の文字カウントの場合、Wordの左下に 「○○○○文字」と文字数が表示されるところがあります。文字数のところクリックすると下図のようなウィンドウが現れます。

日本語の文章であれば、「文字数(スペースを含めない)」の数字を、英語の文章であれば、「単語数」の数字を確認します(※使用するツールにより文字数(単語数)は異なることがあります)。

「原文換算」と「仕上がり換算」という単語を聞いたことはありますか?翻訳の見積を作成するとき、原文の文字数(ワード数)を採用するか、納品時(翻訳の仕上がり時)の文字数(ワード数)を採用するか、翻訳会社によって方針が違うことがあります。前者を「原文換算」、後者を「仕上がり換算」と呼んでいますが、その具体的な違いってなんでしょう?

「原文換算」は、翻訳の原文が欧米言語であれば原文のワード数を1単語に対して、原文が日本語や中国語などであれば原文の文字数を1字に対して単価を定め、翻訳対象箇所の文字数(ワード数)をカウントして翻訳料金とする算出方法です。

一方の「仕上がり換算」は、納品時(翻訳の仕上がり時)の文字数(ワード数)をカウントします。英語から日本語への翻訳なら、仕上がった和訳文の文字数を、日本語から英語への翻訳なら、仕上がった英訳文のワード数を、それぞれ400字に対し○○円、200ワードで○○円(「400字」「200ワード」といった基準は翻訳会社によって異なります)といったまとまりで翻訳料金を算出する方法です。

かつては紙やFAXで原稿が送られてくることも多く、原文の文字数(ワード数)を調べるためには手で一文字一文字カウントをしなければなりませんでした。その一方で納品物に関しては、翻訳時にWordなどワープロソフトを使用することで翻訳後の文字カウントが自動的にできる状態だったこともあり、「仕上がり換算」が一般的になったという経緯があります。現在はお見積の依頼時からMS-WordやPowerPointなど翻訳対象の原稿がデータで送られてくるので、翻訳前に文字カウントが可能となり、「原文換算」が主流となりました。

「仕上がり換算」は翻訳終了後でないと正確な文字数が分からないため、翻訳前の見積は概算になり、翻訳終了時に見積もり金額と違う金額を請求される、というケースがありました。その一方で「原文換算」では、翻訳前の文字数で翻訳費用が確定されるため、翻訳作業後に見積が変わることもありません。翻訳作業前の段階で正確で公正な見積額が割り出せるというのは「原文換算」のメリットです。

「原文換算」については、書籍やFAXなど紙原稿しかないという場合は、昔は数取器(カウンター)を使って文字数を数えていたという時代もありましたが、現在はOCR(Optical Character Recognition、光学的文字認識)の精度も向上し、画像の文字やスキャン原稿でも事前に文字数(ワード数)をカウントしやすくなりました。

翻訳メモリ(蓄積された過去の対訳データ)を使い、CATツールで解析を行う場合も原文換算が前提になります。CATツールで文字カウントを行うと、翻訳対象が翻訳メモリとどのぐらいの割合で一致しているか、繰り返しはどのぐらいあるのか、新規はどのぐらいあるのか、どのくらいの分量をメモリから流用できるのか、細かに割り出せることができます。また、マッチ率に応じて単価が変動するので、よりコストメリットを得られるようになります。これも、翻訳前に見積もりを行う「原文換算」ならではのメリットです。

いかがでしたでしょうか。翻訳会社から見積もりをもらって「モヤッ」とされた経験がある方、本記事を読んでモヤモヤを解決できたでしょうか。その他にも見積書で解説してほしいポイントがある場合は、ぜひ下記フォームよりお知らせ下さい!